マウスピース矯正(インビザラインなど)は、目立ちにくく着脱可能という利点があり、最近人気の矯正方法です。

しかし、実際には「思ったようにならなかった」「噛み合わせがおかしくなった」など、治療後に「失敗した」と感じるケースも一定数あります。

この記事では、マウスピース矯正で失敗と感じられる典型的な7つのパターンを紹介し、それぞれの原因と対策を解説します。

そして、マウスピース矯正で後悔しないための方法や、“ワイヤー矯正”という選択肢についても触れていきます。

小児矯正を検討中の方は、実績豊富な神戸市板宿駅の「のぶ歯科・歯ならび歯科」にご相談ください>

マウスピース矯正のメリットデメリットについては、こちらの記事で解説しています。

マウスピース矯正で失敗したと感じるケース

マウスピース矯正の失敗例として、一般的によく報告されているケースを紹介します。これらは必ずしも「完全な失敗」ではないものの、「期待と異なる結果」になってしまったケースとしてよく挙げられます。

理想通りの歯並びにならなかった

マウスピース矯正を始めたときに描いていた「こうなりたい歯並び」が、最終的に実現できなかったと感じるケースがあります。

これは、次のような原因が関わることが多いです。

- 治療前に精密な検査をせず、歯や骨の状態を正確に把握できていなかった

- 患者と歯科医師の間で理想像の共有が不十分で、ゴールにズレがあった

- マウスピースで動かせる範囲・強度に限界がある設計だった

- 装着時間が計画どおり守られず、歯が予定通り動かなかった

噛み合わせが悪くなった

矯正治療後、上下の歯の咬み合いが不自然になった、奥歯がしっかり噛めなくなったという訴えも少なくありません。

原因としては以下が考えられます。

- シミュレーション段階で咬み合わせの調整が十分でなかった

- 歯が計画通りに動かなかったため、咬合関係がズレた

- 装置調整が追いつかず、強く動かしすぎたり一方向に偏った動きをした

- ゴムかけや補助装置(アタッチメントや補助ワイヤーなど)の使用が不適切だった

虫歯や歯周病が悪化した

マウスピースを長時間装着するため、口腔内の衛生管理が不十分だとリスクが上がります。主な要因は以下です。

- マウスピースと歯の間に食べかすやプラークがたまりやすく、清掃が難しい

- 磨き残し、歯間部の汚れが増えやすい

- 清掃頻度が不十分、またはマウスピース自体の洗浄が不適切

- もともと虫歯・歯周病のリスクがあった部位を矯正力で刺激して悪化

歯茎が下がった(歯肉退縮・歯肉退縮性変化)

矯正力によって歯を移動させる過程で、歯茎や歯根を支える骨にストレスがかかり、歯肉退縮が起こることがあります。結果として、歯が長く見えたり、知覚過敏を感じたりすることがあります。

原因例としては、スペース不足を無理に補正したり、骨が薄い部位を動かしすぎたりすることが挙げられます。

顔つき・フェイスラインの変化

歯並びや噛み合わせが変わることで、顎の位置や口元のバランス・唇の突出感などが変わることがあります。特に「予期しない口元の突出」「唇の形が変わった」など、外見的な変化を不満に感じる人もいます。

想定よりも治療費用・期間がかかった

当初の見込みよりも治療が長引く、追加のマウスピースや補正処置が必要になって費用が膨らむ、という事例はよく報告されます。原因として、歯の動きが遅い、装着が不規則、虫歯などによる中断、治療計画の見直しなどが挙げられます。

矯正後に後戻りした

矯正後、歯が元の位置に戻ってしまう「後戻り(リラプス)」も、失敗だと感じられる主要要因です。特に、保定(リテーナー)を適切に行わないと後戻りの可能性は高まります。

後戻りの要因には、以下が挙げられます。

- リテーナーの装着期間・時間が足りなかった

- 親知らずの萌出や歯周病の進行

- 舌癖、頬杖、寝姿勢、口呼吸などの習慣

- 加齢・組織の弾性変化など

また、ネット上には「マウスピース矯正だから後戻りしやすい」という記述もありますが、実際には、ワイヤー矯正・マウスピース矯正を問わず、後戻りを防ぐための保定処置が適切かどうかが鍵であり、装置そのものだけが原因とは言い切れないという見解もあります。

以上、マウスピース矯正で「失敗した」と感じられる典型的なケース7つを紹介しました。これらはすべて防げる可能性があるもので、事前準備や治療中の対応によってリスクを大きく減らすことができます。

マウスピース矯正の失敗を防ぐには

マウスピース矯正で満足のいく結果を得るには、患者自身の意識と歯科医師・医院の体制が両輪で機能することが不可欠です。以下に、失敗リスクを低くするための具体策を挙げます。

マウスピースの装着ルールを守る

最も基本かつ重要なのが、指示された装着時間・順序を守ることです。

- 装着時間は 1日22時間 です。

- 装着時間が短いと、歯に適正な矯正力が伝わらず、期待した歯の動きが得られにくく、咬み合わせ異常や後戻り、治療延長のリスクが高まります。

- マウスピース交換のスケジュールを勝手に早めたり遅らせたりせず、医師の指示どおり実施することが大切です。

- 装着を怠ることは、治療計画全体を狂わせる要因になります。

お口の中をキレイに保つ

矯正中は清掃が難しくなるため、むし歯・歯周病リスクが上がります。以下を徹底しましょう。

- 毎食後、丁寧なブラッシングを行う

- 歯間ブラシ、フロス、タングブラシなども併用する

- マウスピースも定期的に清掃(中性洗剤やマウスピース洗浄剤使用)

- 定期的なプロフェッショナルクリーニングを受ける

- 虫歯や歯周病リスクのある部位は治療・管理しておく

これにより、装置に不具合が出たり、矯正を中断せざるを得なくなるリスクを下げることができます。

決められた頻度で通院する

定期通院・チェックは成功の鍵です。

- アライナー交換、咬合チェック、歯の動きのモニタリング、必要に応じて補正処置(ゴムかけ、アタッチメント調整など)を行います。

- 通院をサボったり間隔をあけすぎたりすると、治療計画にずれが生じて、結果に影響が出る可能性が高まります。

- 装着時間が守れていない場合は、歯科医師や歯科衛生士に正直に伝えましょう。

そもそもマウスピース矯正が最適か事前にしっかり検討する

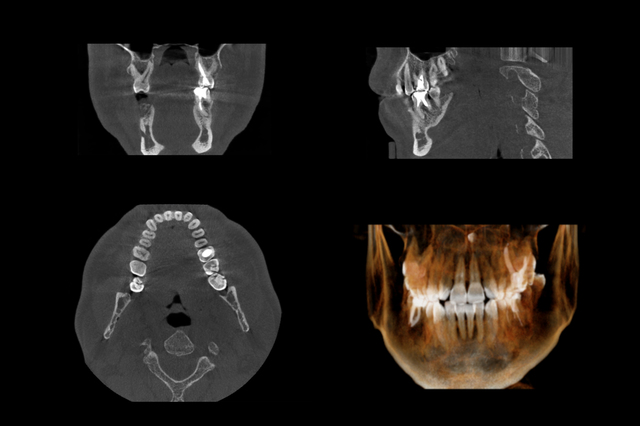

Set of MRI scanner slices of dental part of adult human male scull with multiple problems on white background.

すべての歯並び・咬み合わせの不正がマウスピースで改善できるわけではありません。適応の見極めが重要です。

- 重度の不正咬合、骨格性のズレ、顎変形、歯を大きく移動させる必要のある場合などは、マウスピースだと困難なケースがあります。

- 抜歯をともなう難しい治療設計は、マウスピース方式では計画の自由度に制限が出やすく、技術的に高度な処理が必要となります。

- 患者さん自身の自己管理性(装着時間を守れるか、通院を継続できるかなど)も判断要素となります。

- 初期カウンセリングで、シミュレーション、模型、CT・レントゲン(セファロ撮影など)を用いて、詳細な検査・診断を行う医院を選ぶことをお勧めします。経験が浅い医院では、セファロを撮らず進めてしまう例も指摘されています。

信頼できる歯科医院・ドクターを選ぶ

治療を成功に導く上で医院選びは極めて重要です。しかし、ネットで見かける選び方は歯科医師目線では「もっともらしいが意味がない」方法が多いです。

そこで歯科医師目線で「信頼できる」と思える医院を参考にしてもらえたらと思います。

歯科医師目線で信頼できる医院は、マウスピースだけでなくワイヤー矯正の説明もする医院です。そのような医院は治療の手札が多いので成功確率が上がります。

患者さん自身が、マウスピース矯正単独で対応できるケースかどうか判断することは困難です。マウスピース矯正だけにこだわらず、ワイヤー矯正やハイブリッド型(ワイヤー+マウスピース併用)も視野に入れて検討してくれる医院が信頼できる医院であると言えます。

歯列矯正を検討している方は、神戸市須磨区ののぶ歯科・歯ならび歯科にご相談ください

もしあなたが「マウスピース矯正を受けて後悔したくない」「自分に最適な矯正方法を知りたい」とお考えであれば、神戸市須磨区の、のぶ歯科・歯ならび歯科へぜひご相談ください。

当院では、マウスピース矯正、さらにはワイヤー矯正を含む複数の治療オプションを比較検討できる体制を整えています。

まずは無料の矯正相談会を通じて、あなたの歯並び・咬み合わせの状態やご希望を丁寧にヒアリングし、複数のシミュレーション・治療計画を提示します。

「失敗が怖い」「どちらの矯正を選べばいいかわからない」という不安にも、経験豊富なドクターがきめ細かに対応します。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。